En mars 1970, William Steinberg dût renoncer pour raisons de santé à quelques séances d’enregistrement avec le Boston Symphony Orchestra. Un jeune homme sauva l’occasion et mit en boite en quelques sessions une Première Symphonie de Tchaïkovski fluide, élégante, comme dansée : un vrai « Rêve d’Hiver » : il devait probablement la découvrir, heureusement, depuis Koussevitzky, l’orchestre la savait.

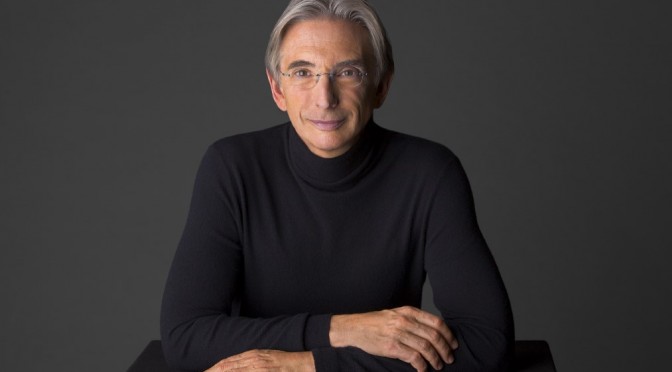

Presque une année plus tard, Michael Tilson Thomas, puisque c’était lui le remplaçant impromptu, protégé de Bernstein, adoré par Copland, revenait devant les micros de la DGG, toujours avec Boston, mais avec un programme qu’il avait cette fois choisi : tout Debussy ! Pour un label qui n’avait laissé paraître jusque là que La Mer sous la signature de Markevitch puis surtout sous celle de Karajan, c’était beaucoup. Même Steinberg ne l’aurait pas obtenu, mais le jeune homme de Bernstein, oui ! Faune alangui dans le Prélude, il redevenait danseur au long des Images, intégrales, sur les pointes, un ballet de sons comme réglé par Nijinski lui-même.

Depuis il est revenu au Prélude à l’après-midi d’un faune sans tout à fait y mette la langueur lacustre trouvée à Boston (et surtout le déhanché, la sensualité à fleur de peau), a poursuivi chez Debussy – La Mer, les Nocturnes, Jeux, Le Martyre de Saint-Sébastien, surtout une très étonnante Boîte à joujoux avec le London Symphony Orchestra – ont fait une petite anthologie disparate d’orchestres (Philharmonia, LSO, Londres quand même, des formations rompues à ces partitions sinon à la plus rare Boîte.

Pourtant son chef-d’œuvre des Images de l’époque DGG était demeuré intouché – temple d’Outre Atlantique d’un exotisme absolu, d’un érotisme surtout, où régnait encore, mordicus malgré la baguette âpre de Steinberg, l’ombre de Munch !

Mais Michael Tilson Thomas n’a jamais abandonné son Debussy, je crois bien que chaque saison, il l’aura inscrit à ses programmes du San Francisco Symphony, sorcier gourmand qu’il est. Et revoilà donc, captées en concert en mai 2014, ces Images. Les mêmes Images que celles limpides et pourtant troubles de Boston ?

Ah non. Rien n’y danse, c’est peint, c’est en couleurs crues, intenses, un Van Dongen, plus du tout une succession d’impressions ou de sensations. Ce n’est pas l’oreille qui est accaparée, mais l’œil : littéralement, cette musique se voit. N’est-ce pas au fond ce que voulait Debussy, ce remplacement d’un sens par l’autre qui enfin libérait la musique de l’emprise de la forme, de la proéminence de l’Allemagne, la faisait s’évaporer des portées ? De la musique à toucher.

Mais il y a encore plus fort : Jeux. Avec le LSO, Michael Tilson Thomas l’avait effleuré, comme impressionné. Ici, il le respire avec une sensualité débridée, creusant son orchestre, enlaçant les personnages du ballet avec ce violon, ce hautbois, cette flûte, chorégraphe de l’érotisme comme jadis Cluytens, Maderna ou Martinon. Et ce faisant signale que ce chef-d’œuvre qui invente autant l’orchestre moderne que ne le fera Le Sacre du printemps quatorze jours plus tard va infiniment plus loin que l’œuvre du russe dans la complexité du langage musical.

La Plus que lente peut bien paraître ensuite : on sait d’où lui vient sa langueur, son cymbalum pâmé : le faune qui ricane sur le tambourin à la fin de Jeux en a fait sa victime, apparemment consentante.

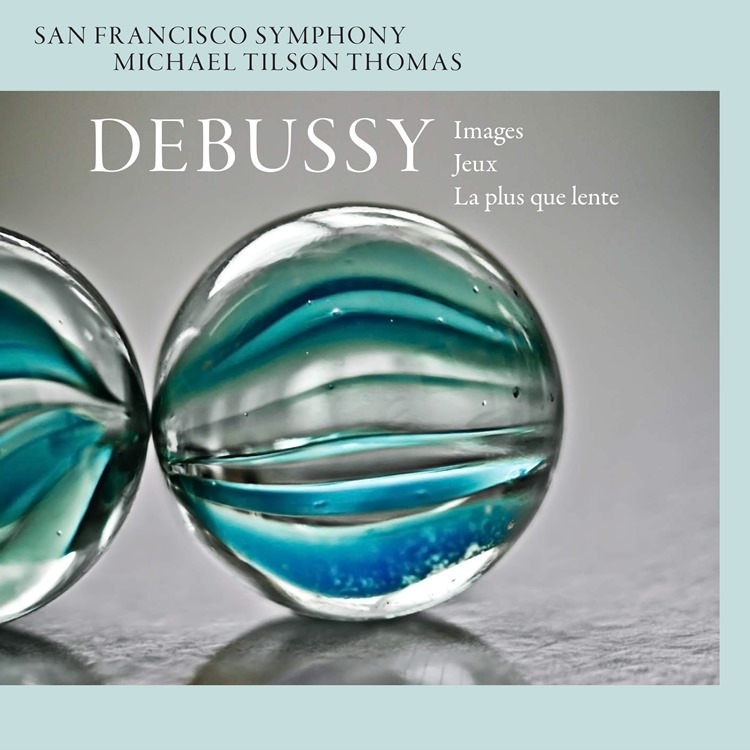

LE DISQUE DU JOUR

Claude Debussy (1862-1918)

Claude Debussy (1862-1918)

Images pour orchestre, L. 122 (I. Gigues – II. Ibéria –

III. Rondes de printemps)

Jeux, L. 126

La plus que lente, L. 121

San Francisco Symphony Orchestra

Michael Tilson Thomas, direction

Un album du label SFS Media SFS 0069

Acheter l’album sur le site du label SFS Media ou sur Amazon.fr – Télécharger l’album en haute-définition sur Qobuz.com

Photo à la une : © DR